阐教和截教是中国古典神魔小说《封神演义》中虚构的两个道教派别。阐教主张“顺应天命”“尊崇正统”,强调修行者的出身正统(多为人类或先天神灵),注重道德修为和清规戒律,截教主张“截取一线天机”,认为万物皆可修道,包容异类(如精怪、妖兽),重视实用法术而非教条。

在《封神》原著中,阐教的哪吒是典型的熊孩子,拿起乾坤弓,射了一箭,就射死了截教的石矶娘娘的徒弟,引得对方上门干架。

哪吒和师傅太乙真人都是阐教,石矶娘娘是截教。打架时,太乙真人说的是:

太乙真人曰:“石矶,你说你的道德清高,你乃截教,吾乃阐教……哪吒乃灵珠子下世,辅姜子牙而灭成汤,奉的是元始掌教符命,就伤了你的徒弟,乃是天数。 你怎言包罗万象,迟早飞升。似你等无忧无虑,无辱无荣,正好修持,何故轻动无明,自伤雅道?”

意思就是:你的门人被哪吒打死了,那是应有此劫,你不要生气,生气了不利于修道,这都是命。

这谁听了不说一声善恶不分、流氓逻辑?接下来的情节就是太乙真人把石矶杀了,对应文本是:“一声雷响,把娘娘真形炼出,乃是一块顽石。此石生于天地玄黄之外,经过地水火风,炼成精灵。今日天数已定,合于此地而死,故现其真形。此是太乙真人该开杀戒。”

宿命论笼罩着封神榜全书。商为何而灭,周为何而兴,人何以富贵或贫穷,城池何以建成和覆灭,都用一个“该当如此”来解释。天数仿佛已经被纷纷打动乱如麻的算盘算定,任谁也无法改变分毫。

而《哪吒之魔童降世》、《哪吒之魔童闹海》电影,就是为了颠覆这一套逻辑,也塑造出了与封神榜中截然不同的哪吒,他所说的是“我命由我不由天”,从“我要成仙”的稚嫩呼喊,到“是魔又如何”的宣告,反抗宿命的不公的本质乃是反抗那一套被强加于众生的权力等级制度——为什么当妖就要被屠戮禁锢、赶尽杀绝,而当阐教的仙人就可以高高在上、清福永享,并永远垄断“成仙”的道路、掌管“正义”的解释权?

权力包装和秩序维护:宿命论因何而来

《封神演义》中的宿命论绝非简单的“因果报应”,而是权力秩序的神圣化包装。

封神榜是天命具象化的“生死簿”,由元始天尊、老子、通天教主三教圣人共签,预先拟定三百六十五位正神名册。

商周之战本质上是“借人间王朝更替,完成天庭神职分配”的天道计划,这是一场神权与王权的共谋:周武王伐纣被赋予“替天行道”的合法性,实为神权(天庭)与王权(周室)的利益交换。所谓“天命归周”,本质是权力再分配的遮羞布。

《哪吒》电影中的设定,也包含了宿命论:

元始天尊将混元珠提炼为“灵珠”和“魔丸”,灵珠代表至纯神力,魔丸蕴含毁灭之力。原计划将灵珠托生于哪吒,魔丸则被天雷咒封印,三年后摧毁。但申公豹暗中调换,导致哪吒成为魔丸转世,灵珠被注入龙王之子敖丙体内。

所以哪吒是魔童设定,生来被魔丸附体,性格暴戾顽劣,渡过天雷劫后化为魂魄,用莲藕重塑肉身,但他并未完全消解掉魔丸带来的诅咒:每当他打斗必然泄漏魔气,为正道不容,在情节设置的“升仙考核”中不得不让灵珠附体的敖丙来顶替他的身体。

而“灵珠转世”的敖丙,也不得不肩负起救赎全体龙族的命运,同样被困于“命定”的枷锁之中。

悲剧而矛盾的归化者:申公豹

第一部中的申公豹的台词至今令人惊艳:“心中的成见是一座大山,任凭你怎么努力,也休想搬动”。

而第二部申公豹一家的命运也同样强化了这一台词的悲剧性。在封神原著中,申公豹最终被填北海海眼,成为天庭秩序的维护者,暗示反抗者终被体制收编,而在电影里他也难逃工具化的命运,成仙后仍然被排斥和边缘化,成了无量仙尊清除异己势力的“黑手套”。

“非我族类、其心必异”等偏见难以撼动,让申公豹不为主流接纳,他因此游走于正道的边缘,为己谋取私心,在父亲、弟弟被伤后被推向了反叛者的阵营。

南极仙翁:邪恶的寿星

《西游记》中比丘国国王要吃一千一百一十一个小儿心肝,受的正是南极仙翁座下鹿童的指使,有人戏称这是南极仙翁指导、在比丘国试点的科研项目,“细思恐极”。

而电影中的设定更加地狱,萌萌的土拨鼠族群,好像除了土拨鼠尖叫、熬难喝的汤之外并没做什么过分的事,结果被一抓一大群,申公豹的父亲带的一大群想要靠努力而奋斗成仙的小妖怪徒弟们,还以为去玉虚宫是会接受正统的教化,心甘情愿束手就缚,等待它们的命运是全是被投入了炼丹炉。

那按照等级分赠给众人的九千多枚仙丹,全都是这么炼化出来的,作为奖励分发给门人们,增长实力。南极仙翁的动机在于维护自身所在的仙道、在封神大战中获胜。阐教以“顺应天命”自居,却纵容门人屠杀截教弟子;截教被斥为“旁门左道”,但其弟子多因重情义而遭劫。善恶评判让位于“天道”需要,与其说是宿命,不如说是一套既有的包装权力和秩序的道德叙事。

目前看来,这仍然是一个“高高在上隐身的最高层(元始天尊始终闭关未曾路面)”、“堕落腐化的中层(无数身穿金袍的修道者都站在南极仙翁的麾下)”、“反叛不公的底层(妖族、龙族、因为权力斗争而牺牲的被屠戮的陈塘关百姓等)”的叙事,不知第三部会怎样让最上层出场,是回归“青天大老爷主持公道”的道路,还是彻底的“要那诸佛,都烟消云散”?期待第三部的演绎。

《封神演绎》为何成了热门IP开发方向

今年春节档的几部大片中,就有《封神》《哪吒》两部对于封神 IP 的再开发,而近期的《姜子牙》《杨戬》等电影同样是对“封神宇宙”的持续挖掘。

无需教育的IP

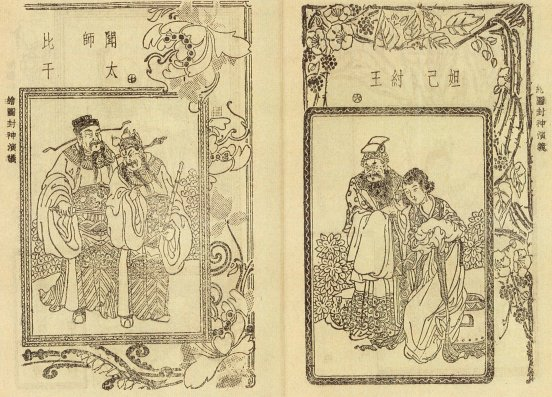

《封神演义》是中国四大神魔小说之一,其人物(如哪吒、姜子牙、杨戬)、情节(如哪吒闹海、姜太公钓鱼)早已通过戏曲、评书、连环画等形式渗透至大众记忆,无需额外普及即可引发共鸣。

当哪吒踏上风火轮、披上混天绫、显露出三头六臂的法相,所有观众都知道——战力提升了!而哪吒的“藕霸”属性,已成了电影中解构和揶揄的笑料。

符号化角色

哪吒的“叛逆”、申公豹的“矛盾”等角色特质具有普世性,便于改编时赋予现代价值观,如《哪吒之魔童降世》中的“我命由我不由天”。

个体觉醒与反叛精神

封神角色如姜子牙(从“天道工具”到质疑天命)、敖丙(灵珠身份与龙族枷锁的冲突)的改编,均强调个体选择对抗集体命运,呼应现代社会对个人价值的重视。

当代年轻人对权威的质疑与哪吒“剔骨还父”的决裂形成共振。电影《哪吒》将原著中“父权压迫”改写为“打破偏见”,更贴合Z世代追求自我定义的心理。

总结

《封神演义》成书于明代晚期,宿命论暗喻文人对专制皇权的无奈——如同截教门人,忠谏者(如东林党)反遭屠戮,抗争终成泡影。

而《哪吒》电影问世于当代,一上映即受到欢迎,第一部票房高达 50 亿,第二部的票房也领跑春节档,因其人物脱胎于原著而不拘泥于原著。画面精美,充分说明了国内团队在3D建模、动作捕捉、特效渲染上的成熟,故事主线打破传统“灵珠转世”的英雄叙事,将主角设定为“魔丸降生”,赋予其反主流身份(黑眼圈、烟熏妆、痞子性格),完全颠覆了观众的刻板印象,而丧燃的气质(表面颓废、内核热血),也精准狙击二次元群体的“萌点”。

在超英电影主导全球市场的背景下,我们观众渴望本土英雄故事,有了技术升级(3D动画、特效)与叙事创新,哪吒的“魔童”逆袭,实则是中国文化产业从“代工”到“原创”、从“迎合”到“引领”的成人礼。期待续作!