1928 年,法国巴黎,25 岁的埃里克·布莱尔快要身无分文了。 他是个受过良好教育的英国人,已经在小旅馆呆了一年多,写了几本不成功的小说,偶尔能写几篇新闻拿点稿费,主要靠着当家庭教师教英语赚钱勉强糊口。 屋漏偏逢连夜雨,旅馆遭了贼,他也被偷了两百法郎。此时的他浑身上下只剩下 47 法郎(书中的数据:当家教每周赚 35 法郎,旅馆每周房租从 30 法郎到 50 法郎不等)。 他试着去旅游公司找份导游的活儿,或者去当翻译,都没找到——满大街都晃荡着找工作的年轻人。 天气越来越热了,好处是可以把冬天的衣服当掉。坏处是学生也没精神上课了。一个学生停止了家教,另一个还欠着费的学生就干脆玩失踪。 没有稳定收入,又乱花钱,饿得半死,还得抽烟。布莱尔后来不得不去酒店当洗碗工,最辛苦的时候,每天工作 17 小时,累的晚上直接睡在大街上。后来回到英国,他也没有找正式工作,而是干脆开始乞讨和流浪。 这样的日子他一共过了四年,后来他将自己的经历写成了书《巴黎伦敦落魄记》,并于 1933 年以“乔治·奥威尔”的笔名发表。近百年后,我们依然经常在必读书目和畅销书榜上看到这个名字。

半自愿的沉沦

乔治·奥威尔的家庭属于中产阶级,家庭并不富裕,但足以让他度过舒适的童年。从伊顿公学毕业后,他去缅甸当了五年的殖民警察。服役期间的种种都让他憎恨帝国,难以与权威打交道。他的思想尚未成型,只有模糊的平等主义,唯一确定的是“我必须偿还巨大的罪恶感”,因为他执行了他所鄙视的帝国的规则。

于是他“淹没自己,深入到被压迫者之中,成为他们中的一员”。

贫困的人们是为什么而贫困呢?他们过着什么样的日子,又有着怎样的思想呢?

是懒惰吗? 奥威尔用亲身经历告诉我们,并不。洗碗工要工作 14—16 小时,一刻不停,还要被苛扣掉一些工资,到手的钱微不足道,大多用来周末狂饮掉了(因为工作太痛苦了不得不大醉)。

是愚笨吗? 也不是。奥威尔用很欣赏、几乎是钦佩的语气去描写那些底层的智慧——尽管很多都是耍小聪明、坑蒙拐骗的小把戏,但是显然,底层不乏足智多谋之辈。

他们的工作有意义吗? 好像也没多少。他们从事的大多数都是机械、简单但繁重的工作,意义缺乏,对健康极其有害。奥威尔认为刷盘子让人如此痛苦,最好干脆取消餐厅,他举的例子是人力车夫,思路也是类似的:老爷别坐车了,就不用拉车了。然而老爷的需求可能是永远也不会消失的。

我想到在印度孟买的洗衣房,每一天,近千人围着一个个用水泥砌成的长方形洗衣槽,洗着各式各样、五颜六色的衣服、被套、床单、毛巾。这些工作完全可以被洗衣机、洗碗机代替,但是人力成本比机器更为低廉。真正应当做的其实是提高他们的待遇。苦难也许能磨练人的意志,但是可能先一步摧毁人的肉体。

这本书也没有给人什么浪漫的想象。在《泰坦尼克号》电影里,凯特跟随着杰克来到最底层的船舱,迎接她的是热情的笑脸、美妙的音乐和热闹的舞会,与上层的冷漠疏离无聊的酒会相比,这里更亲热、更快乐。

那么底层真的更亲热吗? 从奥威尔的笔下,我们知道人和人的距离更近是真的,因为有时候一个房间里要塞下 40 个流浪汉,床位间隔窄得可怕,是肉贴着肉、鼻子挨着鼻子的距离。与之伴随着的是恶臭、肮脏、几个月不洗澡,廉价旅店里脱落的墙皮和肮脏到赤褐色的床单,麻风病人和肺结核病人在呼吸可闻的地方咳嗽、吐痰,年纪大的人频繁起夜,宿舍床下放着大木盆充当夜壶。

人和人的关系也并不淳朴,并不因为更穷就变得可亲,总是有人偷,有人骗,干了太久的活的人们变得恶毒而易怒,用全身的力气互相辱骂着,歇斯底里,为了一点食物大打出手。

这本书的尤为可贵,是在于——尽管奥威尔在描述工作和流浪的穷人时可能不断地唤起令人嫌恶和呕吐的反应——但奥威尔从不贬低或忽视生活在这种令人厌恶的环境中的人类。他所描述的人可能令人厌恶,但他们往往也有闪光点,奥威尔明确表示,经济体系本身——而不是陷入该体系的特定个人的性格缺陷——才是造成这么多问题的罪魁祸首。

洗盘子的厌恶大师

奥威尔以极丰富而恰到好处的细节、生动到令人作呕的笔触,孜孜不倦地描写污秽恶臭的环境。

我在 goodreads 看到了这段书评(原文为英文,已翻译):

如果您失业,请不要阅读这本书。

如果您无家可归,请不要读本书。

如果您担心经济衰退,请不要阅读这本书。

如果您没有退休储蓄,请不要阅读这本书。

如果您不喜欢吃不新鲜的面包和人造黄油,请不要阅读这本书。

如果您喜欢在餐馆吃饭,请不要阅读这本书。

如果您对恶臭敏感,请不要阅读本书。

如果您是随身携带洗手液的人之一,请不要阅读这本书。

如果你是艺术家、作家、音乐家或其他肯定会与贫困擦肩而过的创意职业,请不要阅读这本书。

如果你读了这本(我强烈推荐的)书,请确保你手头有一些泡泡浴,因为之后你需要长时间浸泡,散发着香味。

奥威尔自己也说,有了这段经历,他再也不会去高档餐厅吃饭了。

污秽的工作环境

让我们看看这段对于巴黎高级餐厅后厨的描写:

厨房里更脏。拿一碗汤来说吧,要是厨子自己不喝,他就真的敢在里面啐痰。我可不是在打比方,我说的可都是事实。厨子是艺术家,可他的艺术不是洁净。 从某种程度上讲,就因为他是个艺术家,所以才更脏,食物要想看上去好看,就得用一些肮脏的办法。比方说,一块牛排烤好了,端到厨师长跟前让他检验,他拿这块牛排时根本不用叉子。他先用几根手指将牛排拎起来,然后“砰”的一声将它扔下;随即大拇指沿着盘子转一圈,再放进嘴里,尝尝肉汤味道如何;之后将牛排转一圈,再伸出大拇指尝尝肉汤的味道;接着后退几步,像一位艺术家赏鉴某幅画作一样凝视着那块肉;然后带着爱意用他那浑圆粉嫩的手指使劲儿挤压那块肉,塑造出一个形状。这样算下来,那天上午那块牛排浑身上下得被他舔了 100 次。满意了,他拽过一块毛巾,把留在盘子上的手印儿擦掉,然后才递给侍者。当然了,侍者也会将肮脏、油腻的手指(因为侍者总在用手指梳理滑腻的头发)伸进肉汤里。要是有人在巴黎的餐馆里为自己点的一盘肉多付了钱,比方说 10 法郎吧,那么我们就能确定这盘肉肯定被人用手指插过了。而在非常廉价的小餐馆里,情况就不一样了。在那儿,吃的东西用不着这么费事,一盘菜出锅之后,直接被放进盘子里,就少了用手指揉啊、插啊、摸啊这道工序。大体上可以这么说,一个人吃的菜越贵,他吃的臭汗和唾沫就越多。 酒店或者餐馆里头,菜要上得及时,还要做得漂亮,脏一点儿也就很自然了。伙计们都忙着准备菜,也就忘了这菜其实是给人吃的。

他用真实而准确地描述,建构起混乱肮脏的大厦,并且提供着亲历者才能知晓的琐碎细节:

- 巴黎水质很硬,给洗碗工的肥皂质量也很差,不起泡,盘子上的油得用报纸才能擦掉。

- 没有人有空讲究卫生,大家就着洗盘子的水洗脸,侍者直接把大拇指插进奶油罐里,整个后厨都是汗臭和食物的臭味。

- 没时间扫地,满地都是肥皂水、莴苣叶、烂纸和踩扁的食物。

- 上菜时弄掉得东西得自己花钱赔,所以掉地上的食物会简单擦一擦再端上桌。

- 老板尽力地节约成本,食材都是特别劣质的,奶油是稀释过的,果酱也是三无产品,而这餐厅却是巴黎最昂贵的餐厅之一。

人们在污秽无比的狭小洗涤间忙碌着,而仅一门之隔的地方,是装潢得非常豪华的餐厅,镀金的飞檐、洁净的桌布和闪闪发光的碗碟,派头十足的顾客们坐着用餐,侍者们像天鹅一般优雅,训练有素,简直如同贵族。奥威尔写道:

看一个侍者走进酒店餐厅的那一幕的确很长知识。通过餐厅门的那一瞬间,他的脸上突然就有了变化。他的那副肩膀调整了一下,所有的肮脏、匆忙和烦恼立刻消失了。他迈着轻盈的脚步走上地毯,脸上带着牧师才会有的庄严。

看吧,简直是一出绝佳的讽刺喜剧。

无处不在的等级和职业自豪

酒店里也存在着等级和鄙视链。地位最高的是经理,有权解雇所有人,在他之下是领班、厨师长、人事主管、厨子、侍者,收入和权力逐级递减。等级高的人不用干体力活,还会有等级低的人伺候。最底层的就是服务员和洗碗工,等于是废物,谁也看不起。

每个群体都觉得自己的工作了不起,因为不是这样的话,根本干不下去。厨子把自己称为艺术家,侍者们虽然干着伺候人的活儿,但总觉得自己和桌上的顾客有与荣焉——“见钱见多了,又渴望得到这些钱,在某种程度上,他觉得自己就成了这儿的老板了。他会费尽心思为顾客提供最时髦的服务,因为他觉得自己就是桌上的某位顾客。”

然而最底层洗碗工也有自己的职业自豪,那就是吃苦耐劳。

洗碗工尽管身份低,可也有一种自豪感。不论有多少活儿都能对付,这就是卖苦力的人值得骄傲的地方。从这个层面上讲,他们像牛一样,一直干,一直干,这种吃苦耐劳的精神可能就是他们所能获得的唯一美德。每个卖苦力的人都希望人家称他为“有办法的人”。这种人不管交给自己的事有多难也能想办法完成。

这点自豪简直是可怜的,但也是令人警醒的。那是连轴转工作之后涌起的一股自尊和自怜的情绪,令他们在自己几乎毫无意义的工作中看到价值。

超长的工作时长

洗碗工的一天是什么样的?

“早晨五点四十五分突然醒来,胡乱套上沾满油污的僵硬的衣服,脸也不洗,肌肉酸痛着,就急匆匆出去了。” ……“为的是能有个座位,早上六点就得在地铁上拼杀,在左右摇摆的人群中挤来挤去,跟长着一张丑恶的脸的法国人鼻子挨着鼻子,空气中弥漫着发臭的酒精味儿和令人作呕的大蒜味儿。”……“下车之后,走进迷宫似的酒店的地下室,接着就忘记了白天是个什么样”

这样的生活带给奥威尔的是一种异样的充实。 “在酒店工作”,他写道,“教会了我睡眠的真正价值。睡眠不再仅仅是身体上的必需品;它让我意识到睡眠的重要性。”

我有一种巨大的满足感,这种感觉我说不太清楚,就像是一种生活极其简单的动物吃饱了以后的那种感觉。 再也没有比当洗碗工更简单的生活了,除了工作就是睡觉,没时间想别的,几乎意识不到外面的世界,对他来说,巴黎缩减为了旅馆、地铁、几家小酒馆和他的床。

奥威尔跟着朋友来到另一家餐厅当洗碗工,工作量陡增,到了他无法负荷的地步。

“我的工作时间是从早晨七点半一直到午夜十二点半——一共是 17 个小时,中间几乎没有休息的时候,一直到下午五点我们才能有空坐一会儿。”……“众所周知,最后一班地铁几乎是空的——这是一个非常有利的条件,可以在座位上睡上一刻钟。一般情况下,我躺在床上时已经是凌晨一点半了。有时,我会错过最后一班地铁,只能在餐馆的地板上凑合一个晚上。不过这不要紧,因为那个时候我在铺满鹅卵石的大街上也能睡着。”

在餐厅附近租个房子能省 1 个小时休息,但他去找房子的时间也没有。连理发、读报纸和把衣服全脱了的时间都没有。奥威尔对这样的生活感到厌烦和无法忍受了,这才离开了巴黎。

我在英国当乞丐

有个段子:说有个老爷是个大善人,最见不得人受穷,说天下穷人太多管不过来,但在自己住宅方圆二十里内,不允许有穷人。然后,老爷就让仆人就把附近的穷人都赶走了。

针对穷人的法律和规定

乞讨犯法

在 1930 年的英国这并不是一个段子,因为法律规定:不能乞讨,否则要坐牢。但是这条法律也是非常容易规避的。奥威尔在杂文《伦敦丐帮》中写道:

伦敦有许多人完全依靠私人的施舍而活。有数千人在讨钱,但在大英帝国的都市里,乞讨是严令禁止的,违者会有牢狱之灾。那每天数以千计的乞丐怎么能违反法律却又不至于遭到惩罚呢? 答案是:事实上,要逃避这条法律是世界上最容易的事情。 直接要钱、要食物或衣物是犯罪行为,但另一方面,贩卖东西,或假装贩卖东西,或假装在表演以娱乐市民实则扰民则是合法的行为。 这就是英国法律的荒谬之处,有悖最基本的常理。

所以乞丐在英国并不是乞丐,而是街头小贩、风琴乐手或者马路画家。违反这项法律会因“乞讨罪”被关 7 天。

救济所每天都得换

流浪者也可以住救济所。但是代价是不得不每天步行 20 公里。本来就吃不饱,为啥要这样长途跋涉跑来跑去?这也是规定导致的:

这些地方彼此相隔大约二十公里,一个月只能在同一间班房住一天。因此,如果他们想要有饭吃或有地方住宿的话,他们就得不停地流浪,每天晚上找新的地方住宿。

坐马路牙子也犯法

有些事情以前我没注意到,现在想想真是弄不明白。伦敦我来过无数次了,可直到那天我才发现它最糟糕的一面——坐着也得花钱。在巴黎,要是你没钱,又找不到公共长椅的话,完全可以在马路牙子上坐着。可伦敦不行,坐马路牙子会被拎进监狱,天知道这到底是怎么回事。 下午四点,我们已经站了五个小时,脚被硬石子硌得似乎已经红肿了。

要么花钱,要么犯法。所以只能找个公共图书馆歇歇脚,如果那也关门了,就只能硬生生站着。

晚上可以坐,但不能睡觉

伦敦法律规定,你可以在大街上坐一晚上,要是警察发现你在睡觉,就会赶你走。泰晤士河岸和另外一两个古怪的地方(剧院后面有一个)是例外。很显然,这种法律就是故意刁难人。据说,这么规定的目的是防止人们死在外面。

泰晤士河岸可以睡,但很冷,而且凌晨四五点,警察也会把你轰起来。

便宜过夜的方法

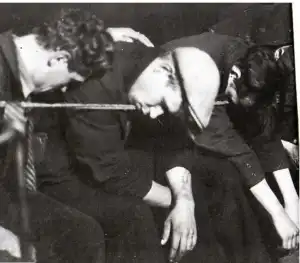

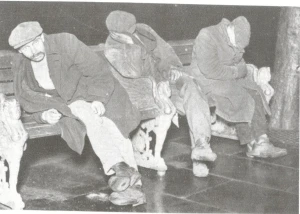

两便士的宿醉。这种地方要比睡泰晤士河岸高级点儿。两便士的宿醉,是指房客排成一排坐在一张长椅上,前面拦着一条绳子,身体靠在上面睡,就像靠着一排栏杆一样。早上五点,一个侍者(幽默叫法)就会过来把绳子割开。

原始照片取自弗兰克·格雷 (Frank Gray) 于 1931 年出版的《流浪汉:他的意义与存在》

是资源浪费,还是维持稳定?

为什么要设置这么多故意难为人、消耗人的精力体力,而不产生任何社会价值的规定呢? 为什么有这么多让人超过负荷的工作,而只是为了少数人更加享受呢? 底层人付出的苦难,和他们带来的一丁点儿舒适和便捷并不相称。奥威尔给出了他超越经济因素的思考,那就是:有些人害怕人们闲着。

我认为这种让无用的工作永远存在的本能从根本上来说,只不过是人们对下层民众的恐惧。 人们总有一种共识,认为下层民众是低等动物,一旦有空闲就会变得非常危险,让他们忙得没时间思考是一种比较安全的做法。一个富人如果够坦诚的话,在被问起对提高下层民众的生活条件怎么看时,他往往会这样回答: “我们都知道贫穷的滋味是不好受的,尽管它离我们很遥远,不过一想到它我们就会感觉很痛苦。我们还是不去体验贫穷,只是享受一下这种痛苦的感觉吧。可话说回来,你们别指望我们会为此做点儿什么。你们属于低级阶层,对此我们感到难过。不过我们这种感觉跟看到一只患有兽疥癣的猫差不多。我们会不惜一切代价不让你们的生活条件有任何改善。我们觉得现在你们这个样子就挺安全。现在这种状态很适合我们,我们不会给你们自由,我们不会冒这个险,甚至每天让你们少干一个小时都不行。 所以说,亲爱的兄弟们,既然你们不得不流着汗把我们送到意大利去旅游,那这就是你们的命,活该!”

怀疑主义者不是好公民

终其一生,奥威尔都被英国当局严密监视着。他的书写完时难以出版,出版后也屡被封禁。苏联、东欧、美国、中国……这些立场和意识形态绝不相同的大国此时达成了共识,那就是这是个麻烦的家伙。他的讽刺是如此锐不可当,能煽动起来的力量又是如此摧枯拉朽,不得不提防。

他不是完全的左派,也不是完全的右派,而是时时刻刻保持着怀疑,没办法对每一种革命者热情描绘的理想社会图景完全放下心来。

“去看一看吧!” 当被指责写的东西没有严密的数据支撑、没有科学的定量分析时,奥威尔总是这么说。去亲眼看一看那些痛苦的脸,嗅一嗅恶臭,看一看肮脏的公寓、污水横流的小巷,感受一下底层的生活是不是真的如同新闻报道那么美好。 “去看一看吧!”我也要说。我推荐所有人都看一看奥威尔,感受一下他清晰完整的逻辑、平静清醒的叙述和妙趣横生的讽刺。当他对弱者抱有好奇和同情时,他总是混入其中,把自己淹没进去,然后为他们发声。我在他身上看到了我非常向往和钦敬的品质,也是我们可以在日益庞大的社会机器、日益疏离分化的生活面前保全自己人性的东西——共情与良知,以及韦伯所说的“智性的诚实”:

揭示真相,无论真相是多么严酷,但同时又不希望人们被严酷的真相吓倒。揭示真相是为了让人们清醒、清澈、清晰,而不是在发现真相以后伤感、绝望或者陷入狂热。